図書館について 活動紹介

「森田先生、二十四孝を語る」

2025年07月14日

日時:7月14日(月)12:55-13:25

場所:NANTOルーム

今回は人文学部 日本文化学科の森田貴之先生に、現在展示中の「二十四孝」について大いに語っていただきました。

「二十四孝」とは古代中国の孝子(親孝行な人)24人の説話を集めたものです。古代中国から東アジア圏に広がり、日本でも大変人気がありました。

「二十四孝」とは古代中国の孝子(親孝行な人)24人の説話を集めたものです。古代中国から東アジア圏に広がり、日本でも大変人気がありました。

明治初頭にお雇い外国人として来日したバジル・ホール・チェンバレンは著書 Things Japanese(『日本事物誌』1890年初版)の中で「日本の人々にとって二十四孝の話ほど大好きなものはない」と語っています。

南山大学ライネルス中央図書館では、二十四孝研究の第一人者である故徳田進氏の旧蔵コレクションの一部を入手できたため、今回展示する運びになりました。

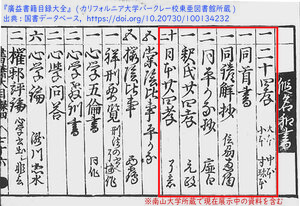

これらの資料の中には、元禄5(1692)年に出版された書籍目録である『廣益書籍目録大全』に記載されている資料数点も含まれる、大変貴重なコレクションです。(※現在展示中)

これらの資料の中には、元禄5(1692)年に出版された書籍目録である『廣益書籍目録大全』に記載されている資料数点も含まれる、大変貴重なコレクションです。(※現在展示中)

孝行という考え方や、1話1頁で絵+漢詩(五言絶句)+解説(8行ないし10行)という形式が受け入れられやすかったのか、古代中国から伝来した二十四孝が様々な版で出版されただけでなく、舞台や登場人物を日本に移した『本朝二十四孝』などの本朝版、登場人物が全員僧侶である『釋氏二十四孝』など、バリエーションも数多く作られました。

同じように朝鮮版やベトナム版の二十四孝も存在するとのことです。

次に、森田先生は二十四孝の1つ1つの説話についても説明してくださいました。

・真冬に継母が鯉が食べたいと言ったため、氷の張った池に裸で寝て氷を融かそうとしたところ、氷がひとりでに融けて鯉が躍り出たので、獲って帰って継母に食べさせた話(王祥(おうしょう))

・同じく冬に母が筍が食べたいと言ったので、竹林に行き、涙ながらに天に祈りながら雪を掘っていると、あっという間に雪が融け、土の中から筍が沢山出て来た話(孟宗(もうそう))

・家が貧しく蚊帳を買う金もなかったため、自分の着物を親に着せ、自分は裸になって蚊に刺された話(呉猛(ごもう))

など、孝行なのか奇行なのかわからないようなお話ばかりで、疑問に思っていると、やはり近代になって「(親が子に対して)これほど残酷になれるものか」と批判する意見も上がったといいます。

そこで、二十四孝を題材にした落語「二十四孝」では、どの孝行もとてもマネできないのを逆手にとって、「また唐土(もろこし)のおふくろというものは、どうしてそう食い意地が張ってんだい。そういう婆あ面倒見きれねえ」と笑いにしていると聞き安心しました。

当時の人々に「二十四孝」がこれほど人気があった理由は、お手本として孝行話に感じ入ったというよりは、奇行を見て楽しむ部分や、そこから振り返って「自分にできる範囲の親孝行をやっていこう」と思わされる部分などがあったのではないかとのことです。

森田先生のお話は、「二十四孝」という1つのテーマを巡って、時代的には古代中国から明治大正昭和、地域的には東アジア全体、分野的には漢文学から日本の古典・落語までと幅広いスケールで多彩な話題が次々展開され、大変興味を惹かれました。また、滑稽なお話に会場からは度々笑いが上がっていました。

展示「二十四孝」は 2025年8月5日(火)までの予定です。ぜひご覧ください。