デジタルライブラリー

平戸御水帳

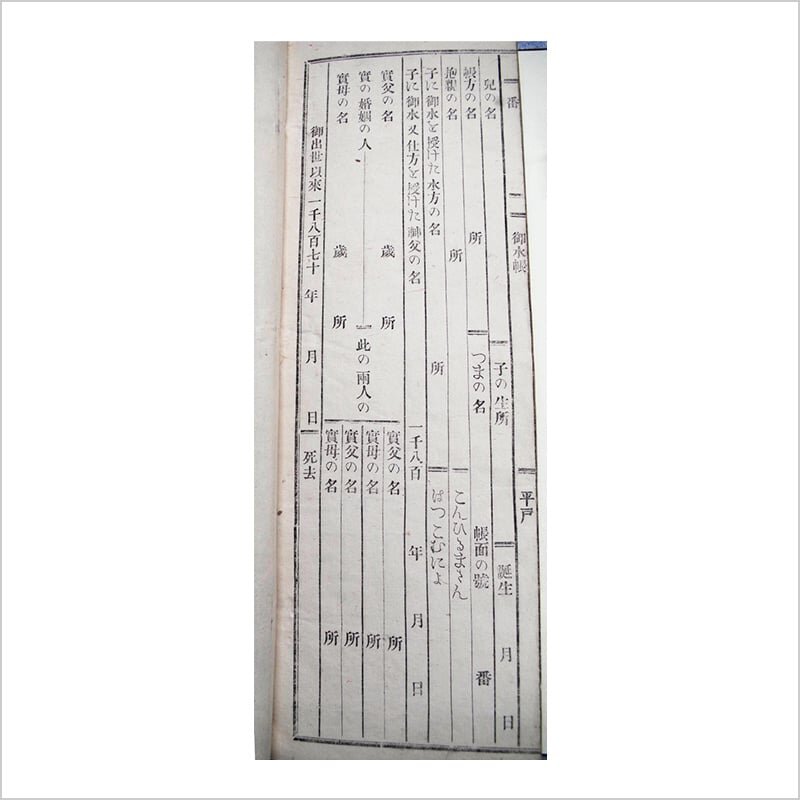

「御水帳」とは、いわば洗礼台帳であり、キリシタンの潜伏時代以来の洗礼を御水と言ったことに由来する。本史料は、平戸島における、1878(明治11)年7月28日から1884(明治17)年9月7日までのほぼ6年間、約70名の授洗記録である。

形態としては、縦39.4cm×横14.6cm、和紙の袋綴じ、四つ目綴じ(四針目。綴じ側に四つ孔が穿いたもの)、全182丁の和装本である。長崎出身であり、日本における近代活版印刷の祖とも言われる、本木昌造が鋳造した金属活字(2号活字)による印刷と思われる。ただし、柱の「平戸」の文字だけは木活字であり、各教会で使用できるよう配慮されたものであろう。それゆえ、長崎近辺の古い教会には同様の御水帳が眠っている可能性は容易に想像できる。表紙あとの遊び紙には「弐百板(枚)ひらど」と読める鉛筆による走り書きがあり、木活字部分を「平戸」としたものを200枚印刷したことの証左ともなっている。そして11行の罫があり、必要事項を記入する様式となっているが(37丁目まで記入)、「御出世以来一千八百七十△年△月△日」(△はスペース、以下同じ)と印字されていること、この手の活版印刷は1877年以降のものしか知られていないことから、自ずと1877~1878年に印刷されたものであると推測できる。

(参照:『カトリコス』No.29, 2014.11)

| 書名 | 御水帳:平戸 |

|---|---|

| 書名カナ | オミズチョウ:ヒラド |

| 責任表示 | |

| 出版地 | [平戸] |

| 出版者 | [田崎教会] |

| 出版年 | [1878-1884] |

| ページ数 | [182]丁 |

| 大きさ | 39.4×14.6cm |

| 請求番号 | CAT2||13||9 |

| 配架場所 | カトリック文庫室 |

信徒の台帳であることに配慮し、閲覧目的を確認のうえ、図書館内でご利用いただいています。

ご希望の場合は、カトリック文庫資料を利用する要領で事前にお申し込みください。