昨年のPBL COIL1年目から引き続き、小島プレス工業(株)と連携した今回のプロジェクト。

ご提供いただいた課題は、「10年後の車のカタチをデザインする」です。

ともに課題に取り組むのは、本校とは長い交流の歴史がある協定校の香港中文大学。日本語を学ぶ香港の学生たちと協働して、

10年後の社会で求められる車の内装を企画・プレゼンテーションしました。

PBL COILとは?

南山大学独自のテーラーメイド型教育プログラム「NU-COIL」の上級科目で実践的なCOIL型授業。

『国際産官学連携PBL』の授業を通じ、南山大学と海外協定校の学生が協働して、企業や団体、官公庁が抱えているビジネスや行政上の課題に取り組みます。

プロジェクトのゴールは、トヨタ系自動車内外装部品メーカーである小島プレス工業(株)よりいただいた、「10年後の車のカタチをデザインする」という課題に対して、学生ならではの新しい視点で製品アイデアを企画・提案することです。 学生たちは、南山大学・香港中文大学の混合7グループに分かれ、オンラインツールを通じて調査・研究・意見の調整、資料作成・プレゼンテーションを行いました。

1. Win-Win-Winの連携

本プロジェクトで協定校として連携したのは、香港中文大学(昨年度の連携先はアリゾナ州立大学)。本学とは、交換留学などを通じた交流が長年続いている大学です。

プロジェクトに参加した香港中文大学の学生は日本語を専攻しており、日本の企業やビジネスに高い関心があります。

一方、連携企業の小島プレス工業(株)は、自動車内外装部品メーカー。

自動車業界において、アジアは重要なマーケットであり、ターゲットです。

香港中文大学との連携は、学生の声を通して、香港人がこれからの自動車に抱く期待に触れる機会でもあります。

3者それぞれがWin-Win-Winの関係を築くことを目指したコラボレーションとなりました。

アジア圏の協定校と連携するメリット

2. 小島プレス工業(株)による特別講義と課題の提供

プロジェクトの開始に先立ち、小島プレス工業(株)による特別講義をセッティングしました。

主な講義内容は、企業紹介、商品企画のレクチャー、課題の提供を通したゴール設定です。

特に、課題に取り組むにあたって学生たちの考え方の拠りどころとなったのが、「商品企画アイデア実習」です。

企画に取り掛かる以前に欠かせないニーズ調査についての説明をはじめ、アイデアの発想法、具体的な企画のステップまでを丁寧にレクチャーしていただきました。

この実習は、小島プレス工業(株)独自の新入社員向けプログラムをアレンジした内容でもあります。

学生たちにとっては、企業の具体的な商品開発のプロセスやノウハウに初めて触れる、貴重な機会となりました。

小島プレス工業(株)への提案内容とステップ

10年後の車のカタチをデザインする

プレゼンテーションまでの流れ

中間報告とアドバイス

全8回の講義中、最終講義でのプレゼンテーションを前に、5回目の講義では「中間報告」の機会を設けました。

学生たちは、グループごとに作成途中段階の企画を小島プレス工業(株)に披露。

小島プレス工業(株)からは、「予測した10年後の社会と、10年後の車のデザインとの関連性がもっとあると説得力につながるのではないか」「企画した製品に商品名をつけるとコンセプトが伝わりやすくなる」などの率直なアドバイスをいただきました。

直接の反応をいただいたことで、学生たちはビジネス上で重視されるポイントをつかみ、より高いクオリティを目指して企画内容やPowerPointの調整を進めました。

「伝わるプレゼンテーション」を目指して

評価は本番のプレゼンテーションのクオリティで決まるため、講義では「伝わるプレゼンテーション」を目指して担当教員の山田貴将先生による講義も行われました。

講義中、「いかにわかりやすく文字情報をオーディエンスに伝えるか」を目指して、学生それぞれの視点でアイデアを凝らして作成したPowePoint資料。

1. 異文化間コミュニケーション

異文化間コミュニケーション能力を高めることも、PBL COILの目標です。

学生にとっては、卒業後に社会に出て異なる文化的背景を持つ同僚や顧客とコラボレーションする際に必要となる姿勢や視点を、学生時代に体験できる貴重な機会となりました。

このような交流で学んだことを振り返るために、南山大学の学生は、週に一度「コミュニケーションジャーナル」を提出。

異文化間コミュニケーションにおいて気づいた点や反省点などを言語化することで自らを客観的に見つめ、異文化への理解をより深めることになりました。

COIL型授業を通して両大学が目指す学び

香港中文大学の上田早苗先生による特別講義

最終講義の直前、7回目の講義では、これまでのコラボレーションの振り返りとして、香港中文大学の上田早苗先生による特別講義、「日本人と香港人の異文化間コミュニケーション上の問題」を開催しました。

これまでトータルで20年の間、日本語教員として香港で教鞭をとってこられた上田先生が、

①香港中文大学の上級日本語学習者の異文化間コミュニケーションの問題

②香港の日系企業における異文化間コミュニケーションの問題

の二つのトピックについて、実際の体験を含む具体的な事例を挙げてレクチャー。

将来、グローバルな舞台で外国人の同僚や企業と仕事をしていくうえで想定されるコミュニケーション上の問題を、香港側・日本側からの視点で学ぶことができました。

2.タイムラグのないオンラインコミュニケーション

香港と日本の時差は1時間で、タイムラグがほとんどありません。

そのことが、COIL型授業である本プロジェクトにおける両大学の学生の交流を推進する力となりました。

メールやチャットでのやりとりではタイムラグが生じて意思の疎通がうまくいかないケースもありますが、香港との場合は時差がほとんどないため、リアルタイムのビデオ通話を通じたスピーディーなやりとりが可能です。

講義時間外で行ったグループワークやディスカッションも回数を重ねることができ、COIL型授業として理想的なコミュニケーションができました。

オンラインコミュニケーションを振り返った学生の声

「同期型」講義を5回開催

「オンラインツールを活用して海外大学の学生との協働プロジェクトや意見交換を行うCOIL型授業」である、PBL COIL。今回のPBL Cプロジェクトでは、全8回の授業のうち5回分のオンライン講義を香港中文大学と同期開催しました。 また、講義時間外に行う両大学間の同期型グループワークにおいても、学生が自律的にディスカッションの機会を頻繁に設けたことにより、多くのコミュニケーションを重ねることができました。

(参考)PBL COIL Cの講義時間は全8回で合計12時間。

1.リアルタイム形式のプレゼンテーション

最終講義は、いよいよ全7チームによる協働の成果を発表する成果報告会です。

小島プレス工業(株)のご担当者4名、南山大学の学生14名と香港中文大学の学生24名、それぞれの教員各1名、南山大学のTA1名の総勢45名がオンライン上で一堂に揃う、大プレゼンテーション会となりました。

発表は、あらかじめ作成したプレゼンテーション資料を用いて、リアルタイム形式で行われました。

香港中文大学の学生も南山大学の学生と同様に日本語で堂々と発話し、気をつけて聞いていないと、どちらの国の学生か判断がつきかねるほど、語学的なハンディキャップを感じさせない発表となりました。

1グループごとに10分の時間制限で行った発表の様子をご紹介します。

プレゼンテーションの導入は、全グループ共通して、発表の流れを「目次」として提示することからスタートしました。

その後、おのおので調査したデータをもとに予測した10年後の社会の姿を提示。

エビデンスを重視し、企画内容の裏付けとなるデータやイラストを用いてわかりやすく表現する工夫を凝らしていました。

多くのデータが集められたなかで、あるグループは独自のアンケート調査を実施。日本と香港双方で合計126人の調査結果を集め、リアルな嗜好やライフスタイルの情報を下敷きにした企画につなげていました。

また、企画した車の内装や設備、機能は、使用するシチュエーションもイラストでわかりやすく表現。

未来社会やライフスタイルとの関連性をビジュアルで示しました。

企画した商品に親しみやすさを与えていたのが、オリジナルの商品名です。

ネーミングに込めた思いを説明することで、製品の狙いやコンセプトがより伝わりやすくなりました。

発表のスタイルとしては、問いかけから始めるグループ、結論から提示して裏付けとなるデータを発表するグループ、コストや宣伝などの実現に向けた課題まで検討したグループなど、それぞれが工夫を凝らしてオーディエンスに訴えかけるプレゼンテーションに仕上げていました。

2.小島プレス工業(株)のコメントと評価

プレゼンテーション後、採点の集計に先立って、小島プレス工業(株)から感想のコメントをいただきました。

すべてのグループに共通して評価を受けたのは、「資料に工夫がなされており、とても見やすい」という点です。

特に、中間発表時に小島プレス工業(株)からいただいた指摘を受け入れた点について、「中間発表でアドバイスした以上の内容に発展させていた。その応用性や柔軟性は社会に出てからも楽しく働ける力となるはず」との言葉をいただきました。

独自にアンケート調査を行ったグループには、調査対象に関する質問があり、リアルなデータとして、かなりの関心が寄せられました。

また、プレゼンテーションの途中でビデオプレゼンテーションがフリーズしたにもかかわらず、きちんとリカバリーして進めたグループには、「チームワークは今後生きていくうえで必要な力。感心しました」と、ねぎらいの言葉をいただきました。

トップ画面にグループメンバー紹介を似顔絵アプリで制作して掲載したグループには、「ディスカッションがうまくいっていたことが似顔絵から伝わってきた」と、グループワークの様子に想像を巡らせたコメントをいただきました。

発表後、小島プレス工業(株)のご担当者4名と、上田・山田両教員の評価による上位3位までが発表されました。

アイデア15点・プレゼンテーション15点・グループワーク5点の35点満点です。

各チームが得た総合得点の差は僅差で、すべてのグループが高い評価を受けましたが、「少し現実離れしたアイデア」を発表したFチームが1位の評価を受けました。

小島プレス工業(株)のご担当者は、「今は突拍子もないアイデアだと感じていても、10年後には本当になる可能性がある。今は、考えもつかなかったようなことが現実になる時代。想像を超えた提案内容で、非常に好感が持てた」とコメント。

2位のAグループは、模型を作成して商品アイデアを表現した工夫が、「非常にわかりやすくて伝わった」と高得点を獲得しました。

3位のGグループの提案には、簡単操作や使いやすい工夫、親しみやすさやあたたかさが搭載されている点に、「あったら買いたいと思うようなアイデア。相手の心をつかむという点で、プレゼンテーションの基本を満たしている」と、共感の声をいただきました。

将来につながる交流やキャリア形成を目指して

今回のプロジェクトは、言語や文化的背景の異なる仲間と共通の目的に向かってコラボレーションする貴重な機会となりました。

特に、将来は日本で働きたいという意欲を持った香港中文大学の学生との交流は、海外で働くことやグローバル企業への就職に目を向けるきっかけになり、キャリア形成につなげることができました。

担当教員の山田貴将先生は、講義の初期段階から、本プロジェクトは協働を通した「出会い」であり、「国境を超えた人間関係づくり」であると指導。

ビデオ通話によるコミュニケーションを通じて相手を知ろうと努め、プロジェクトを離れた交流につなげて友情を育んだ様子が、終了後に集計したアンケート結果から読み取れます。

プロジェクト終了後のアンケートより(一部抜粋)

- プロジェクトとは別の時間での「おしゃべり」が親睦を深め、やる気を生み出した。

- メンバーを動かしてリーダーシップをとる難しさを実感した。

- ミーティングの目的を意識して話し合いを進めることがゴールへの近道だと感じた。

- 異文化間でコミュニケーションする際に大切なのは、会話の流暢さではなく、わかりやすく簡潔に伝える努力をすることだと学んだ。

2回目の連携となる今回は、海外の連携大学の舞台がアメリカから香港へと変わり、多様化するマーケットでの模索が続く弊社にとって、さらに魅力的なコラボレーションとなりました。

コロナ禍ですべての連絡がWebを通したやりとりとなったため、気をつけたのはコミュニケーション不足の解消です。

特に、中間発表後にはWeb上でのコメントに加えて授業後に私たちの意見をまとめ、各グループに送付しました。

その時のアドバイスを学生の皆さんが反映し、さらには、ほかのチームに向けたメッセージまで参考にして、最終提案のレベルを上げてきたことには驚きました。

非常に興味深い情報の提供もあり、後日、先生を通して詳細の問い合わせをさせていただいたケースもありました。

弊社の開発部門へもフィードバックできるレベルの成果となり、感謝しています。

小島プレス工業株式会社 総務人事部 人事室 室長 伊藤剛一様

PBL COILは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で国際交流が思うように進まずに不完全燃焼だった私の学生生活を、新しい挑戦に結びつけてくれました。

象徴的だったのがオンライン授業です。パソコン画面の半分以上を香港中文大学側の参加者が占め、異文化を持つ学生とともに学んでいる実感がありました。

チームでの協働においては、香港の学生の日本語能力の高さに助けられました。

それでも、「初対面」「異文化」「オンライン」はハンデのため、オンライン親睦会を設けてコミュニケーションを促進。結果的に、お互いの絆もプレゼンテーション内容も成長し、成果に結びつけることができました。

上田先生の特別講義も、異文化への捉え方を変え、交流の後押しに。

小島プレス工業様との連携を通して、社会人としての心構えに触れ、商品開発に取り組む姿勢や仕事のやりがいを学ぶことができました。

南山大学 外国語学部 アジア学科 東アジア専攻3年 新美綾音さん

私たち学生が企業の商品開発のプロセスやアイデア発想のポイントを知る、初めての機会となった本プロジェクト。

香港中文大学のメンバーとは、想像以上に早く打ち解け、授業外でも楽しく話しながらグループワークを進めることができました。

多様性を持つグループだからこそ、その特性を活かすことに注力して議論を進行できたと思います。

課題への取り組みには工夫も必要でした。

週の初めには必ず役割分担を決め、それぞれが次回までに用意すべきことを確認。共通認識の下で、一人ひとりが役割を果たせるように気を配りました。

自分とは異なる考え方や価値観と出合い、よりグローバルな視点で物事を見たり、考えたりすることができるようになったと思います。

お互いの違いを認め、理解を深めることができれば、異文化間コミュニケーションは決して難しいものではないと考えるようになりました。

南山大学 総合政策学部 総合政策学科2年 本田光さん

企業様との協働プロジェクトにおいて学生の意欲を高めるための最も重要なファクターは教育学の専門用語で言う所のauthenticity(真正性)にあると、私は考えています。

今回のプロジェクトは決して授業のためにお膳立てされた「仮想」のものではなく、学生が提案したアイデアは、小島プレス工業様が将来のビジネス構想を練られる際にヒントになる可能性があります。

そのようなauthenticな試みが、学生の「当事者として課題に向き合う」姿勢を強め、一人ひとりの課題解決能力を飛躍的に高める効果を生んだのだと思います。

異なる言語・文化背景をもつ学生達が、課題解決のために、違いを"力"に変えて協働できたことが、本プロジェクトの最大の成果です。

コロナ禍という厳しい状況ではありましたが、全参加者のモチベーションの高さがプロジェクトを支えてくれました。最後まで取り組んでいただき、ありがとうございました。I am proud of you.

南山大学国際センター 特別任用講師 山田貴将先生

LMSの活用

LMS(Learning Management System:学習管理システム)のプラットフォーム上で協定校と南山大学の学生・教員がリアルタイムに情報交換することで、COIL型授業ならではのリアルタイムコミュニケーションをより進めることができます。 今後は、このLMSの活用を広げていく予定です。

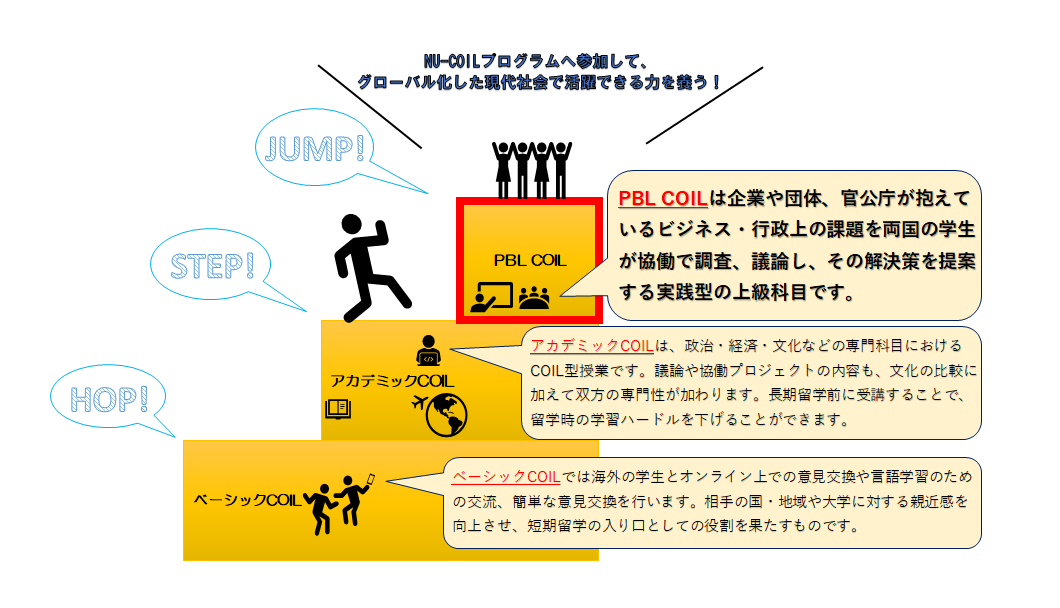

ベーシックCOIL、アカデミックCOILとの関連づけ

COIL型授業の別カテゴリーであるベーシックCOIL・アカデミックCOILを、PBL COILと関連づけて学ぶ、ステップアップ型の学習モデルの確立をめざします。

NU-COIL産官学連携への参画について

PBL COILやインターンシップなどNU-COILを通じた本学との連携にご関心のある企業・団体様からのお問合せやご要望などは

下記お問い合せ先メイルアドレスにて承ります。