PBL COILとは?What is PBL COIL?

南山大学独自のテーラーメイド型教育プログラム「NU-COIL」の上級科目で実践的なCOIL型授業。

『国際産官学連携PBL』の授業を通じ、南山大学と海外協定校の学生が協働して、企業や団体、官公庁が抱えているビジネスや行政上の課題に取り組みます。

今年度は、新たなプロジェクトとして、南山大学のバリアフリーマップを制作する課題を、社会福祉法人AJU自立の家よりご提案いただきました。

実際に障害をもち車椅子で生活をされている方々と一緒に学生たちがキャンパスでフィールド調査を行い、学生自身も車椅子に座って体験をしました。

フィールド調査から気づいたことや、そこで湧いた疑問をデンバー大学の学生たちと話し合い、互いのキャンパスの様子や設備について写真交換をしながら比較し議論しました。

デンバー大学の学生と意見交換や情報交換をして、印象的だったことは何ですか?

私は「障害者を助けた経験」として思い浮かぶことは何もなかったので、その問題が自分の生活でいかに身近なことでないかを実感しました。

また、古い建物には車椅子ではアクセスできない点は、どちらの大学も同じでした。お互いのキャンパスの良い点を積極的に取り入れていくべきだと感じました。

AJU自立の家の方々とのフィールドワークを経験して感じたことを教えてください

例えば、自動販売機のボタンが高かったりトイレの入り口が狭く圧迫感を感じたりしました。一人で移動するのはとても不安になると感じました。

小さな工夫をするだけで大きな心情の変化になるのだと感じました。

緊張の最終発表を経て、どんなことを考えましたか?

そうしないと、「誰かのためにやっている」という自己満足になってしまうのだろうと感じました。

そのため、このマップを見た方に南山大学に来てみたいと思ってもらい、より良いキャンパスを作り上げる一歩になればよいと感じました。

全体を振り返って学んだこと、感じたことなどを聞かせてください

今回のプロジェクトの概要・実施が決まったときの気持ちや期待したことなどを教えてください

特別講義やフィールドワークでの学生との交流を通して感じられたこと、また印象に残ったことがあれば教えてください

特に、調査の中で、視覚障害者用誘導点字ブロックの設置方法に問題があったことに気づけたことは、大きな成果でした。またAEDの設置場所等も自ら調査項目に設定し調査するなど、事前学習を含め社会問題等にしっかりアンテナを張っていると感じました。

学生たちのプレゼンテーションや提案内容へのご感想・評価をいま一度お願いいたします

海外の大学との比較では、写真を多く使用し、違いが分かりやすく説明されており、さらに、違いの要因は何かという視点で、法制度やバリアフリー施策の分析といったところまで、深く探求されている点は驚愕でした。

「大学と外部組織の連携」について、外部組織側から見た連携の意義について、感じられたことがあれば教えてください

今回のように学生と双方向で互いの立場を理解することが現代社会に求められているインクルーシブ社会構築の基礎だと改めて感じることができました。

最後に、ご感想や学生へのメッセージ、取組み全体について感じられたことなどを聞かせてください

学生の皆さんは今後社会の第一線で活躍されるわけですが、様々な社会問題についていろんな角度から物事を考え、困っている人たちが何を求め、どう解決できるのかといった視点を大事にしていただきたいと思います。短い講義期間でしたが、私としても多くの発見ができたことに関係者皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

今回の取組みを通して、デンバー大学の学生にとって、日本語教育の観点からどのような効果があったでしょうか?

今回参加したデンバー大学の学生は日本語を勉強し始めたばかりで、日本人と交流するのは初めてだという学生がほとんどでした。日本語を使って、実際に日本人の学生とコミュニケーションがとれたのは、とても良い経験になったと思います。

この交流をきっかけに「もっと日本語が話せるようになりたい」「日本の文化について知りたい」とモチベーションが上がったという声もありました。アメリカ文化と日本文化の違いだけでなく、共通点も見つけられ、実りのある交流になったと思います。日本に留学を希望する学生も多いので、大学生活やキャンパスについて南山大学の学生から直に話を聞けたのも良かったと言っていました。

「障害者のソーシャル・インクルージョン」というテーマで学生同士が意見交換をしましたが、デンバー大学の学生たちからの感想・反応はどのようなものだったでしょうか?

先日、学生が主体で制作しているウェブマガジンのためのインタビューを受けた際に、「講義をする際に工夫されていることや、大事にされていることは何ですか?」と聞かれました。

昨年度までは「学生の発想やアイデアを大切にすることです。」と答えていたと思いますが、今年度のPBL COIL Bの授業を経験し、連携組織とのコミュニケーションが授業実施において大切だということを再認識しました。

特別講義に来てくださる機会があっても、毎回来て、いつもそばで学生の質問に答えてくださるわけではありません。そのため、学生がプロジェクトを進めるには、担当教員が学生たちに寄り添い、特別講義の内容をかみ砕いて、よりわかりやすく具体的に伝えたり、折を見て再度伝える必要もあります。また、「何を学生に期待するのか」「何に気づいて考えてほしいのか」という目的や「思い」を、時間の許す限り、ご担当者と話し合ってみることは、このような性質の授業を実施するためにとても重要だと実感しました。

シンポジウムなどでは、他大学から、「どのように外部組織と連携体制を築くのか」という質問を受けることがあります。もちろん、以前からのつながりがある企業・団体さんに改めてお願いをするということもありますが、必ずしもそうではないケースもあります。

いずれにせよ連携は交渉次第ですし、いつもこちらの都合を聞いてもらえたり、思い通り、期待通りに物事を進められるわけではありません。それは企業・団体だけでなく、海外の大学との連携でも同じことが言えます。

ただ、納得してもらい、合意を得るためには、共通の目的を明確にし、「お互いが」その目的を理解していることだと思います。当たり前に聞こえるかもしれませんが、実施してみるとその重要性を感じます。

今後も、新たな可能性に挑戦できるよう私自身も学び続けながら、新たな連携体制を築くことも、楽しみにしています。

PBL COIL 今後の展望

LMSの活用

LMS(Learning Management System:学習管理システム)のプラットフォーム上で協定校と南山大学の学生・教員がリアルタイムに情報交換することで、COIL型授業ならではのリアルタイムコミュニケーションをより進めることができます。 今後は、このLMSの活用を広げていく予定です。

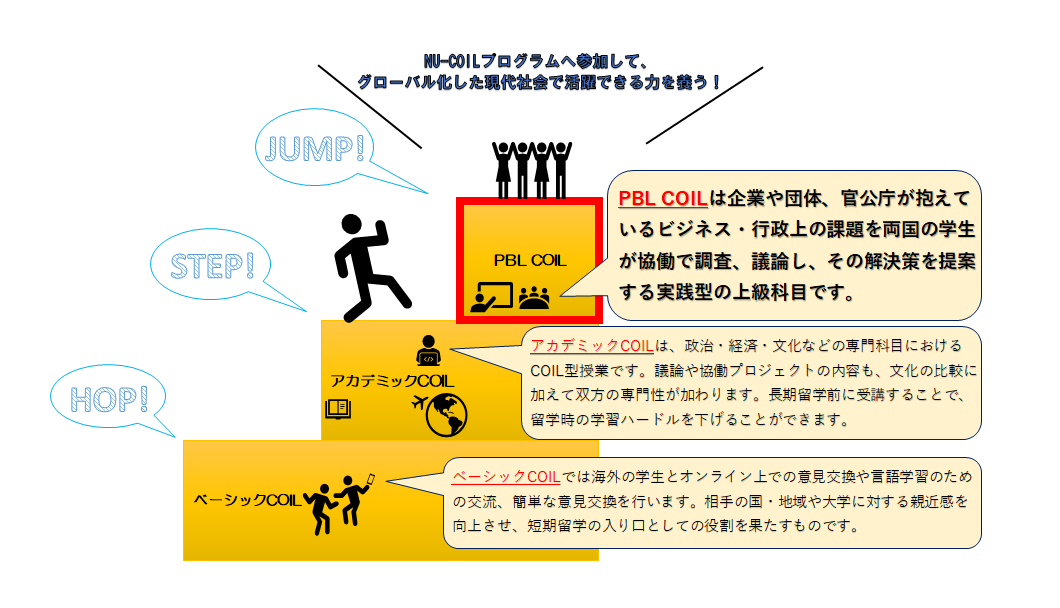

ベーシックCOIL、アカデミックCOILとの関連づけ

COIL型授業の別カテゴリーであるベーシックCOIL・アカデミックCOILを、PBL COILと関連づけて学ぶ、ステップアップ型の学習モデルの確立をめざします。

NU-COIL産官学連携への参画について

PBL COILやインターンシップなどNU-COILを通じた本学との連携にご関心のある企業・団体様からのお問合せやご要望などは

下記お問い合せ先メイルアドレスにて承ります。